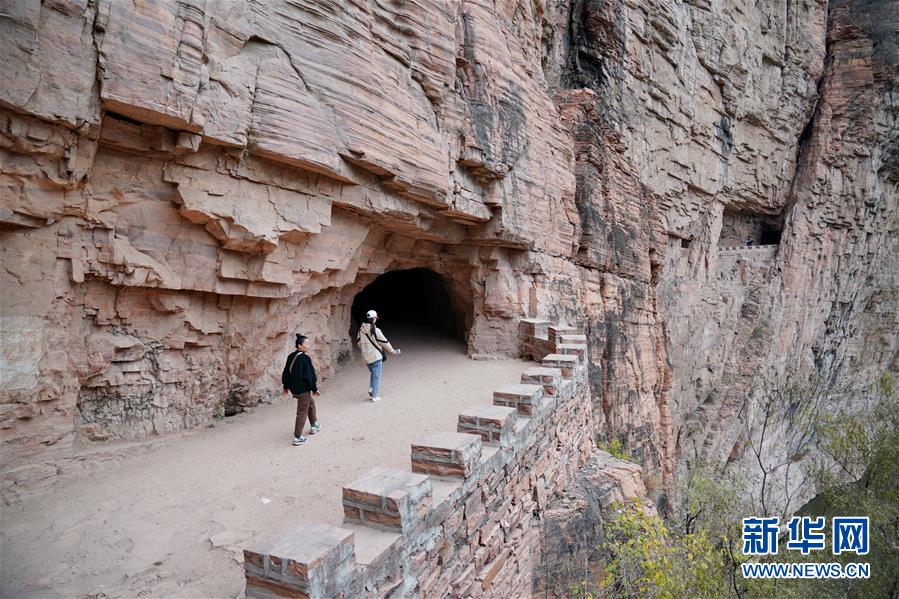

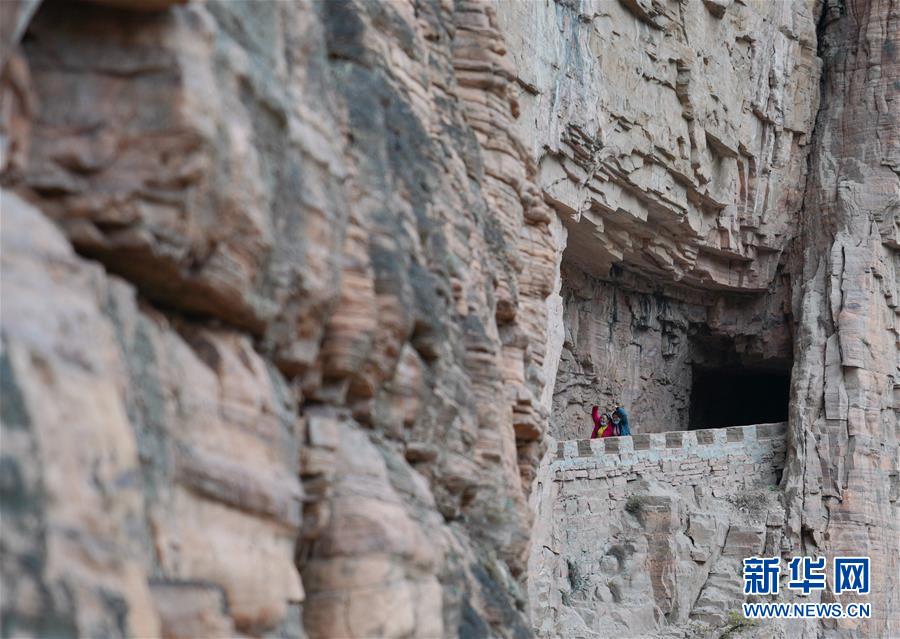

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”游览。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”游览。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”游览。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”拍照。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

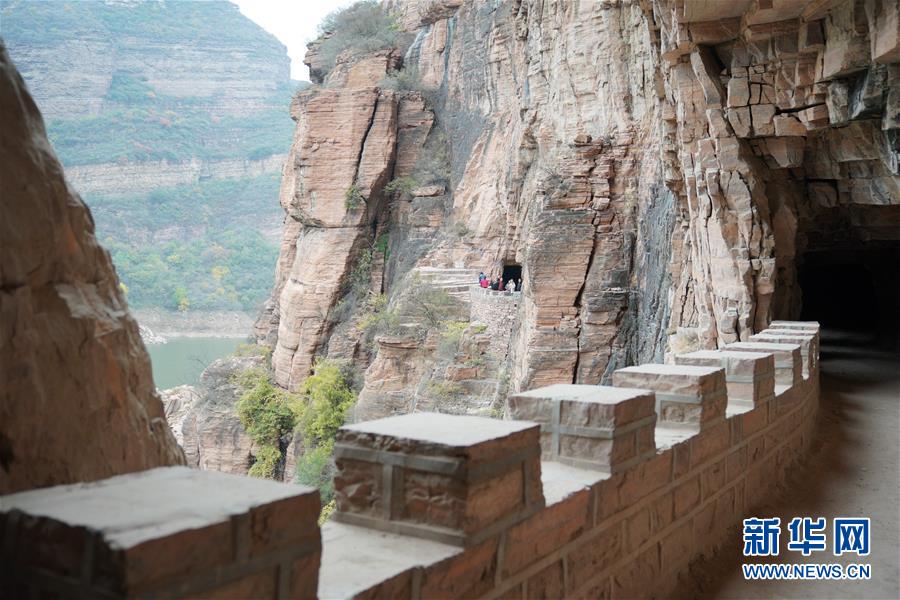

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”游览。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”游览。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

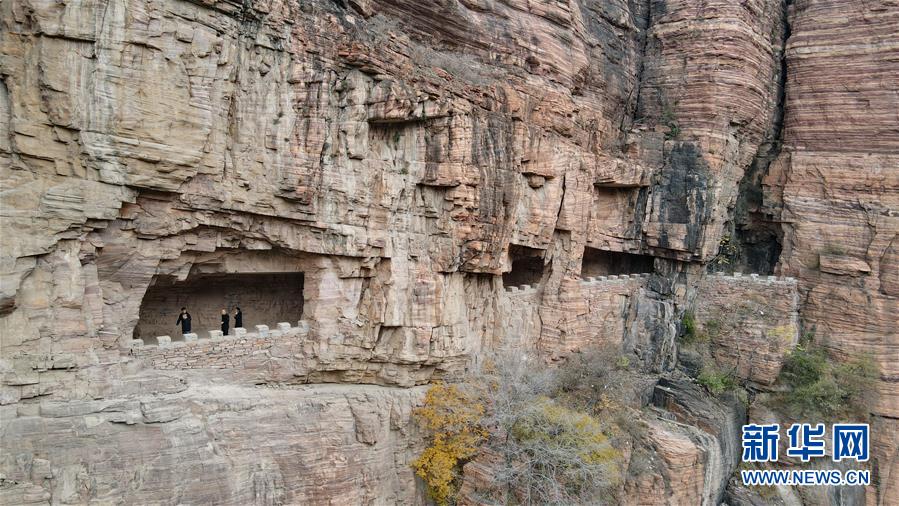

10月28日,游客在峡沟村“挂壁公路”游览(无人机照片)。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、完全依靠人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

10月28日拍摄的峡沟村“挂壁公路”(无人机照片)。 河北省沙河市柴关乡峡沟村“挂壁公路”修筑于太行山深处峡沟水库北侧崖壁上,是当地群众20世纪70年代为解决“行路难”、人工开凿而成。“挂壁公路”全长560米,高于水面数十米,路洞顺山势蜿蜒,内高3米,宽约6米,公路每隔几米就留有透光“天窗”,用于采光、通风、观景。如今,峡沟水库和“挂壁公路”已成为当地发展全域旅游的重要载体。 新华社记者 牟宇 摄

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像